I Longobardi in città

Qual era il rapporto dei Longobardi con la città? Rispondere non è facile e per farlo occorre tener conto che al momento dell’ingresso in Italia i Longobardi erano ancora un popolo “migrante” che non aveva ancora assimilato appieno il concetto di stanzialità che potremmo definire “complessa”. In altre parole, la loro storia era stata caratterizzata da continui spostamenti, il che aveva loro impedito, di fatto, di insediarsi stabilmente e in maniera duratura in un territorio. D’altra parte, le zone da cui erano transitati – e anche la Pannonia, ultima “tappa” prima dell’ingresso in Italia – erano prive di grandi e medi centri urbani paragonabili a quelli presenti nella penisola. Per queste ragioni, all’indomani della conquista, i Longobardi occuparono le città e le elevarono a sedi ducali ma, concordemente con il concetto “tribale” di monarchia, non definirono subito una vera e propria “capitale”. Alboino scelse come residenza Verona andando a occupare il palazzo un tempo di Teodorico (situato probabilmente oltre l’Adige, sul Colle San Pietro) e lo stesso fece con Ticinum/Pavia (dove però insediò un duca), ed è possibile che queste scelte potessero essere dettate da ragioni di prestigio. In ogni caso quella che si configurò sin da subito fu una situazione urbana “policentrica”.

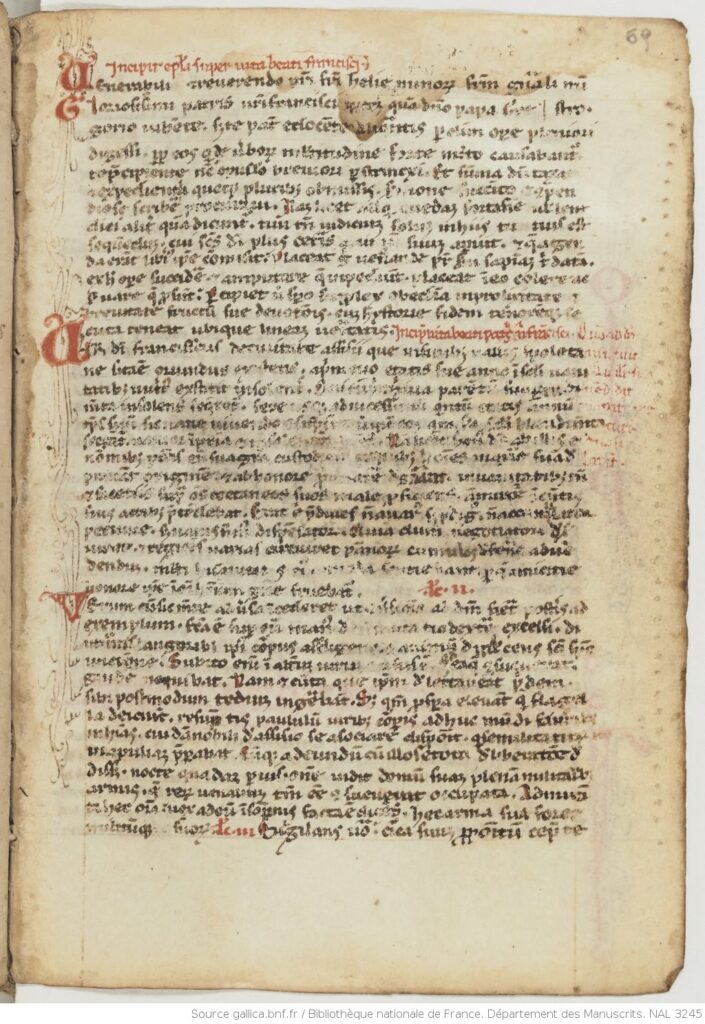

Il Regno longobardo alla sua massima espansione, dopo le conquiste di Astolfo (749-756)

Il concetto di “capitale” intesa come centro di potere e prestigio della monarchia e caratterizzata, per definizione, dalla presenza del sovrano con il tesoro e la sua corte è, del resto, di derivazione romano-imperiale. In Italia, a partire dal V secolo, questo ruolo era stato rivestito in modo particolare da Ravenna, scelta dall’imperatore d’Occidente Onorio come ultima capitale nel 405 e proprio per questo in seguito anche da Teodorico, che vi edificò palazzi e fortificazioni e ripristinò opere pubbliche in ossequio al costante richiamo ideologico di una capitale monumentale, luogo di esercizio del potere ma anche in cui si manifesta l’evergetismo del sovrano, già di tradizione romana. Con l’avvento dei Longobardi, però, tale concetto appare annacquarsi se non perdersi del tutto, soppiantato dal portato tribale dei valori di stirpe: sicché nella prima fase del regno le città di residenza appaiono scelte non tanto o non solo per il loro ruolo simbolico e di rappresentanza, quanto per il loro valore strategico. Verona, ad esempio, come ha ricostruito Gin Piero Brogiolo, era collegata a Ravenna da un sistema fluviale e rappresentava la «chiave di volta del sistema difensivo centro-alpino, lungo l’asse Adige-Garda minacciato dai Franchi».

Nel 589, tuttavia, la città fu devastata da un rovinoso incendio, che ne determinò la crisi e la decadenza e il conseguente abbandono come residenza a tutto vantaggio di Milano, scelta da Agilulfo e Teodolinda come nuova capitale del regno. A favore di Milano giocavano vari fattori: la posizione al centro della Pianura Padana, da sempre crocevia di traffici commerciali, ma anche il ruolo che le derivava dall’essere stata una delle capitali dell’impero, nonché sede della potente diocesi ambrosiana. La sua scelta fu quindi funzionale al disegno di consolidamento del regno in senso territoriale attuato dalla coppia reale, progetto che fu corroborato dall’adozione dell’iconografia imperiale tardo-antica come elemento di legittimazione e di prestigio.

Milano, del resto, era l’unica città che, vantando la presenza di edifici pubblici di grande impatto, poteva consentire lo svolgimento di azioni fortemente simboliche come l’associazione al regno di Adaloaldo, avvenuta nel circo. Milano, infine, fu oggetto di evergetismo da parte dei sovrani, come dimostrato dalle tegole con bollo di Adaloaldo realizzate in occasione della riedificazione o del restauro della chiesa di San Simpliciano. Un’attività che ebbe tuttavia il suo epicentro nella vicina Monza, a sua volta scelta come residenza suburbana, con la costruzione della chiesa di San Giovanni Battista, destinata a diventare mausoleo di Teodolinda, e del palazzo reale, arricchito con affreschi che illustravano i costumi dei Longobardi.

Alla scelta di Milano corrispose l’accantonamento di Pavia, che fino a quel momento aveva rappresentato un’altra delle residenze preferite dei sovrani longobardi: risultava infatti troppo compromessa con l’arianesimo, visto che i suoi centri di potere erano stati connotati come capisaldi ariani già in età gota. A Pavia inoltre si trovava l’area presso la quale si tenevano le annuali assemblee (gairethinx) dell’esercito e quelle straordinarie per l’elezione del re, quindi risultava troppo legata al potere tribale connesso al popolo-esercito dal quale la monarchia ora intendeva svincolarsi.

D’altra parte in questo periodo Pavia sembra effettivamente distinguersi come il luogo di raccolta del “dissenso” nei confronti della politica filocattolica e filo-romana della corona. Non a caso, anzi forse proprio per questo che a partire dal regno di Adaloaldo, il quale sceglie Ticinum come residenza stabile, si assiste alla progressiva sostituzione dei simboli “identitari” che costituivano il riferimento della fazione tradizionalista con quelli più propriamente cattolici e legati alla monarchia: è il caso della riconversione della cattedrale ariana di Sant’Eusebio, dell’esaugurazione del cimitero delle pertiche da parte di Rodelinda, moglie di Petrarito, attraverso l’edificazione della chiesa di Santa Maria ad perticas, e della fondazione, in città, di numerosi monasteri. Da allora Pavia avrebbe ospitato la dinastia “bavarese” destinata a regnare, con Pertarito, Cuniperto e Ariberto II, fino al 712. E fu quindi allora che divenne, e per davvero, la capitale del regno longobardo.

Cripta della Chiesa di Sant’Eusebio, fulcro della conversione al cattolicesimo dei Longobardi avviata da Teodolinda e in seguito sostenuta, proprio a Pavia, da re Ariperto I (653-661) e dal vescovo Anastasio

Un regno policentrico

Si è detto poc’anzi che il regno longobardo fu caratterizzato da uno spiccato policentrismo. Ciò è confermato anche dalla storia di città che capitali in senso stretto non furono, ma quanto a importanza e prestigio a tale rango si avvicinarono molto: Cividale, Brescia, Benevento e Salerno.

La prima, già sede del primo ducato fondato in Italia all’indomani dell’ingresso in Italia, rivestì sempre un ruolo di grande importanza a causa della sua vicinanza con il confine orientale (e infatti fu oggetto nel 610 di un rovinoso saccheggio da parte degli Avari). Originari di Cividale erano il potente duca Pemmone e i suoi figli Ratchis e Astolfo, entrambi prima duchi e poi sovrani: il primo committente del celebre altare conservato al Museo Cristiano del Duomo, uno dei capolavori indiscussi dell’arte longobarda, il secondo fondatore insieme alla moglie Giseltrude della cappella palatina (il celebre “Tempietto Longobardo”) destinata a diventare parte dell’importante monastero di Santa Maria in Valle. E cividalese era anche Paolo Diacono.

Cividale del Friuli, Tempietto longobardo (Oratorio di Santa Maria in Valle)

Quanto a Brescia, i suoi fasti in quest’epoca sono legati indissolubilmente alla figura di Desiderio, che vi ricoprì la carica ducale e fu anche l’ultimo re dei Longobardi. Desiderio scelse il territorio bresciano, di cui era probabilmente originario, come base del proprio potere economico e politico-militare, fondandovi monasteri (San Salvatore a Brescia, Leno, San Salvatore a Sirmione) e dotandoli in modo da renderli una riserva di ricchezza e uno strumento di dominio territoriale.

L’interno della chiesa di Santa Sofia

In parte paragonabile alla figura di Desiderio, di cui aveva sposato la figlia Adelperga, è Arechi II, duca di Benevento e poi princeps dopo la caduta del regno. Arechi II volle fare di Benevento una vera e propria capitale, fondando, su modello dell’Haghia Sophia di Costantinopoli, una chiesa-mausoleo dedicata a Santa Sofia e corredandola nel 762 delle reliquie dei XII Fratelli martiri (recuperate in varie città italiane) e nel 768, di quelle di S. Mercurio e di altri 31 santi martiri e confessori. Nell’intraprendere quest’azione egli dichiarò di volerla edificare «per la redenzione della mia anima e per la salvezza della nostra gente e della nostra patria»: in altre parole, per farne il santuario nazionale dei Longobardi nel Mezzogiorno. Oltre a Santa Sofia e all’attiguo monastero femminile di Benevento, Arechi II diede ordine di costruire a Salerno un grande palatium corredato da importanti iscrizioni dedicatorie, che fosse simbolo del suo potere ormai principesco – così si era elevato all’indomani della caduta del Regnum –, esercitato richiamandosi ancora una volta al modello romano-bizantino, ritenuto legittimante.

Da questa rapida carrellata emerge quindi come la capitale sia passata dall’essere “itinerante” a divenire stabile via via che il regno andava consolidandosi; adottando una simbologia di potere ispirata al mondo romano, i Longobardi la trasformarono progressivamente nel simbolo stesso della loro regalità e come tale la dotarono di beni che una tale regalità potessero incarnare e rendere manifesta a tutti. La progressiva crescita di importanza della città raggiunse il suo culmine alla fine del regno, quando essa tornò ad essere di nuovo, come in epoca tardoantica, il centro di potere e di residenza delle élite: il re e la sua corte, ma anche la ricca aristocrazia fondiaria che, a imitazione del sovrano stesso, vi fonda edifici, chiese e monasteri. Grazie a queste attività, che presuppongono la presenza di maestranze, di artigiani e di un notevole know how tecnologico e artistico, nonché di traffici commerciali e di comunicazioni per quanto su scala minore dato il pressoché inesistente controllo delle vie marittime, i centri urbani riuscirono a mantenere un profilo vivace e dinamico per tutto l’alto Medioevo, preparandosi al “grande salto” che li avrebbe visti protagonisti indiscussi, a partire dal Mille, di una nuova era.

Elena Percivaldi